Humberto Zambón |

Se discurre sobre el progreso técnico y el desarrollo económico como proceso circular y acumulativo generado por la industria, condición sin la cual no hay desarrollo económico alguno.

A principios de la revolución industrial en Gran Bretaña, comienzos del siglo XIX, David Ricardo expuso la teoría de la división internacional del trabajo: si cada país produce exclusivamente aquello en que tiene ventajas, ya sea por razones naturales o adquiridas, y obtiene el resto mediante el intercambio, se beneficia mucho más que si pretende producir todo de todo; es decir, con la especialización y el intercambio comercial se beneficia todo el mundo, en una especie de reedición del milagro bíblico de reproducción de los panes. En los hechos, esto significaba que Inglaterra se dedicaría a la industria y el resto de los países a producir las materias primas requeridas y a ser el mercado para las manufacturas inglesas.

“Esta teoría de libre comercio, al servicio de los intereses británicos de ese momento, fue convertida en el libro sagrado del liberalismo económico y fue difundida como la única digna de ser considerada ciencia económica”.

A pesar de ello, algunos países, como Francia, Bélgica, Alemania y, después, Estados Unidos y Japón, no la aceptaron y, con políticas proteccionistas, desarrollaron sus propias industrias. Entonces las potencias recurrieron a la política colonial, repartiéndose África y parte de Asia, para asegurarse los insumos y los mercados para su producción.

De todas formas la teoría económica liberal no cambió: para ella es lo mismo que un país produzca nabos y zapallos o que fabrique satélites artificiales, concepto que se ve reforzado por el sistema de cálculo del producto bruto, es decir, la suma de bienes y servicios producidos durante determinado lapso (en general un año) por un país o una región. Para poder sumarlos se los vuelve homogéneos, tomando sus precios de venta o, en los casos de servicios, sus ingresos. Así, el servicio que presta un neurocirujano y el que se presta el portero abriendo las puertas del auto que llega a un hotel se computan por el valor que reciben sus productores (cirujano o portero, respectivamente) y se suman homogéneamente para integrar el colectivo “servicios”.

Pero la similitud termina ahí. De lo contrario, sería darle la razón al cambalache que irónicamente criticaba Enrique Santos Discépolo: “¡Es lo mismo el que labura/noche y día como un buey,/que el que vive de las minas,/que el que mata, el que cura/o está fuera de la ley!” y todos sabemos, personal y socialmente, que no es así.

El primero en poner en claro que una sociedad industrial no es igual que otra de economía primarizada (me permito un neologismo) fue el economista holandés Verdoorn que, en 1949, recién finalizada la segunda guerra, se dedica a estudiar la reconstrucción económica de su país y demostró la importancia del desarrollo industrial en el crecimiento económico de su país: verificó que la tasa de crecimiento de la producción industrial era aproximadamente el doble que el de la ocupación industrial. Por ejemplo, si dicha ocupación manufacturera venía creciendo al 4% anual, la producción lo hacía al 8%. A este cociente entre ambos porcentajes (que en nuestro ejemplo es 0,5) se lo denomina técnicamente como elasticidad empleo-producción industrial. Posteriormente Verdoorn estudió esta relación para otros países europeos y encontró la repetición del fenómeno, con resultados que variaban entre 0,41 y 0,57, con un valor medio aproximado a 0,45.

Hay que recordar que el concepto de productividad es simplemente el cociente entre la cantidad producida y las horas de trabajo insumidas. La conclusión de Verdoorn fue que el crecimiento industrial está acompañado por un importante aumento de la productividad o, desde otro punto de vista, que la industria presentaba rendimientos crecientes a escala: al aumentar la ocupación industrial el aumento de la producción resulta más que proporcional. El aumento de la productividad depende de las innovaciones tecnológicas, íntimamente ligadas a la industria.

En realidad, el tema se discute desde hace muchos años. En 1776 Adam Smith dio un famoso ejemplo de la fabricación de alfileres, comparando la producción de un solo obrero haciendo todas las tareas que requiere su elaboración con lo que resulta de aplicar la división del trabajo dentro de un taller. Esa división del trabajo, y la especialización correspondiente, da como resultado un impresionante aumento de la productividad del trabajo. Luego, en 1928, Allin Young verificó la existencia de rendimientos crecientes a nivel macroeconómico, aunque, coincidiendo con Adam Smith, cree que están condicionados por el tamaño del mercado.

Lo que ocurre es que, al aumentar el nivel de la producción la fábrica puede aumentar la división y la especialización en el trabajo, la mecanización y el proceso de aprendizaje, incrementando la productividad del trabajador. Pero sus efectos no se limitan a los aspectos internos de la firma, sino que se extienden por fuera, en lo que se conoce como “economías externas”: el crecimiento industrial, por sus encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, permite la incorporación del progreso técnico, mientras crea la necesidad de mejor infraestructura, de formación de mano de obra y de educación en general, con un alto efecto multiplicador. El crecimiento industrial genera un proceso circular acumulativo; el cambio cuantitativo (cantidad producida) produce cambios cualitativos en toda la economía, que se traducen en un aumento de la productividad.

Con sus observaciones, Kaldor formuló tres leyes que se pueden expresar, en forma sencilla, así:

- 1ª Ley: Cuanto más rápido crece la industria, más rápido crece la economía en general.

- 2ª Ley (que llamó de Verdoorn): A mayor crecimiento industrial, mayor crecimiento de la productividad del trabajo (aprovechamiento de las economías internas y externas y del progreso técnico).

- 3ª Ley: Cuanto más rápido sea la expansión del sector manufacturero, más rápido será la transferencia de trabajo desde otros sectores (como la agricultura) y mayor será la productividad general de toda la economía.

Para Kaldor el progreso técnico y el desarrollo económico son un proceso circular y acumulativo. Para él, los países desarrollados alcanzaron ese estatus mediante la industrialización, mientras crecía la brecha entre esos países y los de la periferia. Sería imposible un proceso de desarrollo basado exclusivamente en las actividades primarias; y mucho menos si se tratara de actividades de “enclave”, como es la explotación minera con destino a la exportación en bruto. En resumen, la tesis de Kaldor es que sin desarrollo industrial no hay desarrollo económico alguno.

Podría pensarse, como hacen los neoliberales, en un país totalmente integrado a la división internacional del trabajo, dedicado a la producción primaria para la exportación, modalidad con la que obtendría todos los bienes que necesita. Un caso sería –en el imaginario liberal- el de Chile.

Pero un país con desarrollo intermedio, como Argentina, Brasil o México, que ya tuvo cierto desarrollo industrial con migración interna del campo a los centros industriales (en nuestro caso al gran Buenos Aires, Córdoba o Rosario) la situación es irreversible: en el sector agrario pampeano, dado el desarrollo tecnológico y las nuevas formas de organización, el incremento del producto influye muy poco en la ocupación. El caso paradigmático es la soja que, con grandes extensiones plantadas requieren pocos operarios y desplazan a otras actividades agrarias trabajo-intensivas.

Según la EPH menos de la quinta parte de la población activa está dedicada a actividades agropecuarias, mientras que otras actividades primarias de exportación, como las “vedetes” gas y petróleo de Vaca Muerta, el litio del noroeste o la explotación minera en general, son producciones tipo enclave, con poco personal e influencia relativa en el desarrollo. Pretender hacer de Argentina un país integrado a la división internacional del trabajo es suponer que se puede prescindir de, al menos, la mitad de su población.

Ya en 1974 Argentina tenía un importante desarrollo industrial, impulsado por el estado, con exportación de manufacturas al resto de América Latina. Vino entonces la ola de pensamiento político neoliberal (“Achicar al Estado es engrandecer a la Nación”) y su adhesión al libre comercio. El “industricidio” comenzó con Videla y Martínez de Hoz, siguió con Menem, después Macri y ahora culmina con Milei. Según los censos industriales, los establecimientos fabriles con más de 300 empleados, que en 1973 eran 562, se redujeron a 360 en el 2003 (36% menos) mientras que el personal ocupado se redujo a la mitad (de 431.682 a 202.285). La crisis económica, social y política del 2001-2002 fue la consecuencia clara del fracaso neoliberal.

Los diez años siguientes mostraron un fuerte crecimiento económico ligado a la reindustrialización del país en base al Mercosur. Es otra prueba que la ocupación plena, recae fundamentalmente en la industria y en el comercio y los servicios, con estos dos sectores dependiendo del primero.

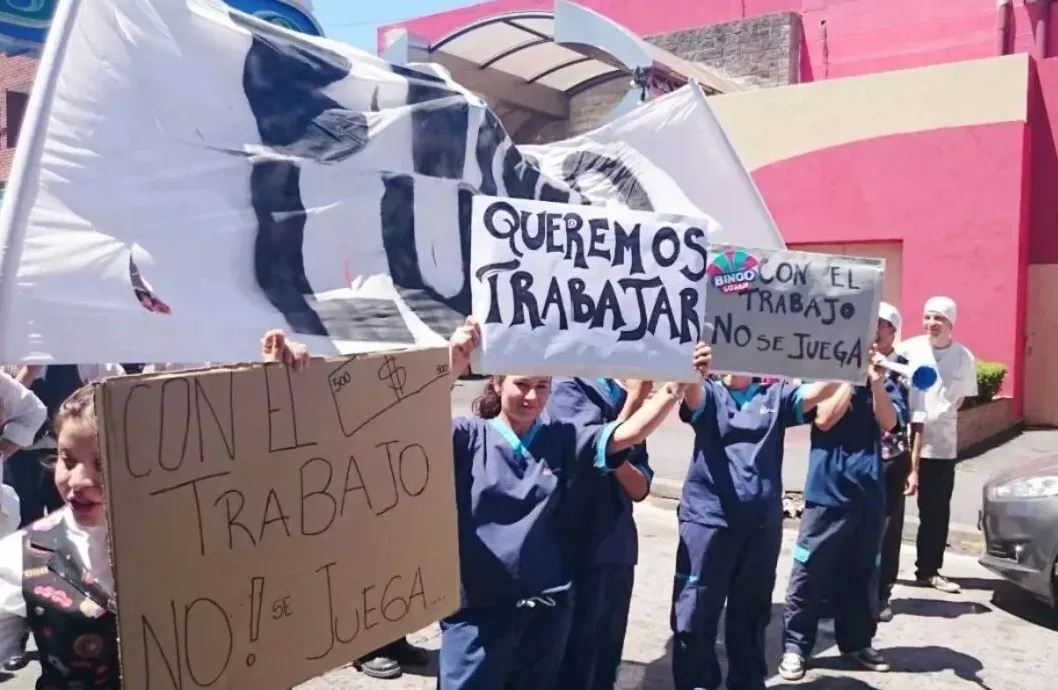

Pero luego vino Macri y su fracasado intento de reponer a la Argentina dentro del esquema neoliberal de división internacional del trabajo, vino el COVID y ahora, como frutilla para el postre, Milei con su política neoliberal y ultra reaccionaria, que genera la inviabilidad de gran parte de la industria, el “industricidio”.

Según ONUDI (Organización Naciones Unidas Desarrollo Industrial) durante 2024, primer año de gobierno de Milei, la industria argentina es la de peor desempeño de los 79 países comparados, con una caída de su producción del 9,4% (superada sólo por países en guerra, como Ucrania). Como es lógico, esta caída de la producción fue acompañada con pérdidas de puestos de trabajo (según la EPDH: 178.000 en el año). La desocupación no es mayor por el crecimiento del “trabajador independiente” y del “autónomo” que suele esconder a semi-desocupados.

La inviabilidad de la industria se genera por dos razones:

- El atraso cambiario que resultaba como barrera para la exportación. Si se aplica la libre flotación del dólar, como impuso el FMI, la situación va a empeorar: ya lo demostró Diamand medio siglo atrás: sin un tipo de cambio diferencial y sin subsidios la exportación industrial es inviable.

- La apertura externa indiscriminada, pensada en la lucha contra la inflación debido a la diferencia de costos en dólares, que funciona como competencia desleal para la industria local.

Debemos terminar con la política económica neoliberal, que produce el “industricidio” antes que el “industricidio” termine con el país.